AI狂潮席卷中国品牌:机遇还是资本陷阱?

摘要:

AI浪潮下的中国品牌:机遇还是被裹挟的幻觉?人工智能(AI)这股风,吹得各行各业都想插上翅膀。中国品牌自然也不例外,纷纷标榜“AI赋能”,仿佛一夜之间,不带个AI功能的产品都不...

摘要:

AI浪潮下的中国品牌:机遇还是被裹挟的幻觉?人工智能(AI)这股风,吹得各行各业都想插上翅膀。中国品牌自然也不例外,纷纷标榜“AI赋能”,仿佛一夜之间,不带个AI功能的产品都不... AI浪潮下的中国品牌:机遇还是被裹挟的幻觉?

人工智能(AI)这股风,吹得各行各业都想插上翅膀。中国品牌自然也不例外,纷纷标榜“AI赋能”,仿佛一夜之间,不带个AI功能的产品都不好意思拿出来卖。但冷静下来想想,这真的是中国品牌的机遇吗?还是只是被资本裹挟,生怕错过了“AI”这趟快车的集体焦虑?

数据背后的真相:消费者真的买单了吗?

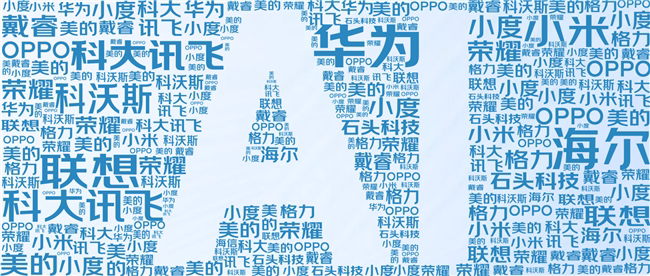

京东消费及产业发展研究院联合一众品牌发布的报告,看似一片欣欣向荣。超过七成的消费者认可中国品牌在AI技术的应用,三成以上的消费者会因为AI技术而“心动下单”。但这些数据真的能反映全貌吗?

首先,调查样本是否具有代表性?1000位“对AI技术感兴趣的用户”,本身就是一个筛选过的群体,他们对AI的接受度和期待值自然更高。更广大的、对AI一知半解甚至完全不了解的消费者,他们的声音在哪里?他们的需求又是什么?

其次,“心动下单”并不代表持续购买。消费者可能因为好奇、尝鲜而购买一次,但如果AI功能华而不实,无法真正解决痛点,他们还会再次买单吗?有多少AI产品最终沦为“买前生产力,买后吃灰”的摆设?

更进一步,我们需要追问:消费者真正需要的是AI本身,还是AI带来的实际价值?如果一个产品仅仅是贴上了“AI”标签,但功能和体验并没有明显提升,消费者会为其买单吗?答案恐怕是否定的。数据或许能证明消费者对AI概念的关注,但无法证明他们对现有AI产品的满意度。

新国货的伪命题:AI真的是中国品牌的救命稻草?

报告中提到,74.4%的消费者认为具备AI功能的产品可以被称为“新国货”。这个结论更值得我们警惕。“新国货”的定义是什么?仅仅是加入了AI元素吗?真正的“国货”难道不应该是在技术创新、品质提升、文化传承等方面都做出贡献的产品吗?

如果仅仅将AI视为“新国货”的标签,那无异于本末倒置。中国品牌应该思考的是,如何利用AI技术,提升产品的核心竞争力,打造真正具有中国特色的品牌形象,而不是盲目跟风,将“AI”变成一个空洞的口号。

更何况,很多所谓的“AI功能”,实际上是基于国外开源框架或技术进行二次开发,甚至只是简单的算法堆砌。这种缺乏自主创新的“AI”,又能为中国品牌带来多少真正的价值?

厂商的狂欢:AI技术真的是为了消费者,还是为了资本?

不可否认,AI技术的发展为厂商带来了更多的可能性。通过AI,他们可以收集用户数据,进行精准营销;可以降低生产成本,提高生产效率;可以创造新的商业模式,拓展市场空间。但我们也要看到,在逐利的驱动下,一些厂商可能会滥用AI技术,损害消费者的利益。

例如,过度收集用户数据,侵犯用户隐私;利用算法进行价格歧视,损害用户权益;夸大AI功能,虚假宣传,误导消费者。这些行为不仅会损害中国品牌的声誉,也会阻碍AI技术的健康发展。

因此,我们需要警惕厂商的“AI狂欢”,呼吁他们将重心放在技术创新和用户体验上,而不是将AI作为割韭菜的工具。只有真正以用户为中心,才能让AI技术为中国品牌带来可持续的增长动力。

AIPC:效率提升还是性能过剩?

AI PC(AIPC),一个听起来就充满未来感的概念。厂商们铆足了劲宣传AIPC带来的效率革命,仿佛只要拥有了AIPC,就能瞬间变身效率大师。但现实真的如此吗?AIPC真的是每一个用户的刚需,还是只是又一次被厂商制造出来的、性能过剩的“伪需求”?

AIPC的迷思:真的是刚需吗?还是厂商制造的概念?

IDC预测,到2027年中国市场笔记本出货量中AIPC渗透率将突破80%,2028年全球AIPC市场规模更有望飙升至2700亿美元以上。数据固然亮眼,但背后隐藏的真相是什么?

一方面,厂商们为了推广AIPC,不遗余力地宣传其各种“强大”的AI功能,例如AI办公、AI智能助理、AI图像编辑等等。这些功能听起来很美好,但对于普通用户来说,真的有那么高的使用频率和必要性吗?

另一方面,很多AIPC的AI功能,实际上是基于云端实现的。这意味着用户需要时刻联网才能使用这些功能,而且还要承担数据上传和隐私泄露的风险。这种依赖云端的“AI”,与真正的本地AI还有很大的差距。

我们不得不怀疑,AIPC的火爆,很大程度上是厂商们刻意制造的概念。他们利用消费者对新技术的追捧心理,将一些并不成熟的AI功能强行塞入PC中,以提高售价和利润。而消费者则在厂商的宣传攻势下,盲目跟风,购买了并不真正需要的AIPC。

联想的“天禧”:超级智能体,还是过度包装的AI噱头?

联想作为AIPC领域的领头羊,推出了名为“天禧”的个人超级智能体。联想声称,“天禧”以用户真实体验为核心,通过整合数据与云端/设备端资源,主动提供个性化服务,降低用户使用门槛,让AI服务无缝融入日常工作生活与娱乐场景,以释放个人的创造力与生产力。

这段描述听起来非常诱人,但仔细分析,却充满了过度包装的AI噱头。“整合数据与云端/设备端资源”,意味着“天禧”会收集用户的大量个人数据,这是否会侵犯用户的隐私?“主动提供个性化服务”,是否意味着“天禧”会根据用户的喜好,推送广告和垃圾信息?

更重要的是,“天禧”的实际效果是否真的如联想所宣传的那样?是否能够真正提升用户的工作效率和创造力?还是只是一个华而不实的AI助手,最终沦为鸡肋?

溢价的陷阱:消费者真的愿意为AIPC支付高昂的费用吗?

AIPC的售价普遍高于普通PC。消费者为了体验所谓的“AI功能”,需要支付更高的费用。但问题是,这些“AI功能”真的值这么多钱吗?

对于大多数用户来说,他们可能只需要一些基本的办公和娱乐功能。AIPC所提供的那些高级AI功能,他们可能根本用不上。因此,为了一些自己用不上的功能而支付高昂的费用,显然是不划算的。

更何况,随着AI技术的不断发展,AIPC的价格也会不断下降。现在购买AIPC,很可能成为“早买早享受,晚买享折扣”的牺牲品。消费者应该理性看待AIPC,根据自己的实际需求和预算,做出明智的选择。

AI扫地机器人:智能解放还是智商税?

扫地机器人,曾经被视为解放双手的神器。如今,当它披上AI的外衣,摇身一变成为“AI扫地机器人”,价格也随之水涨船高。然而,这些所谓的“智能”功能,真的能带来更好的清洁体验吗?还是只是厂商为了收割智商税而精心设计的营销陷阱?

科沃斯们的崛起:真的是技术创新,还是营销炒作?

科沃斯和石头科技,作为中国扫地机器人市场的领头羊,近年来凭借“AI”概念赚得盆满钵满。2024年,中国品牌在全球市场中占据前五名中的四席,科沃斯更是营收高达165.42亿元。但这些耀眼的数据,有多少是真正技术创新带来的,又有多少是营销炒作的功劳?

厂商们不断强调AI扫地机器人的“智能规划路径”、“智能识别污渍”、“自清洁”等功能,试图让消费者相信,只要拥有了AI扫地机器人,就能彻底告别繁琐的家务。然而,实际使用体验往往与宣传大相径庭。

“智能规划路径”经常出现迷路、乱撞的情况;“智能识别污渍”往往无法准确判断污渍类型和程度;“自清洁”功能也需要人工干预才能完成。这些所谓的“智能”功能,与其说是解放双手,不如说是给用户带来了更多的麻烦。

我们不得不质疑,这些厂商真的是在用心做产品,还是只是在用“AI”概念来吸引眼球,赚取高额利润?

避障的谎言:100%避障,真的是现实吗?

科沃斯宣称,其地宝产品采用AIVI 3D 3.0技术和VLM视觉语言模型,结合AINA 2.0导航算法,实现100%避障成功率。这个数字听起来非常诱人,但稍微有点常识的人都知道,100%避障在现实中几乎是不可能实现的。

家居环境千变万化,地面上可能随时出现各种障碍物,例如电线、玩具、宠物等等。即使是最先进的AI算法,也无法完全预测和识别这些障碍物。更何况,不同的光线条件、地面材质都会影响AI的识别效果。

因此,所谓的“100%避障成功率”,很可能只是厂商为了宣传而夸大的数字。消费者如果轻信了这个谎言,很可能会对AI扫地机器人的实际表现感到失望。

方言识别:是真正的需求,还是为了差异化竞争的无用功?

科沃斯最新的AI扫地机器人,不仅支持普通话,还能精准识别四川话、粤语等多种方言。这个功能听起来很酷炫,但对于大多数用户来说,真的有那么重要吗?

对于一个需要频繁语音交互的设备来说,方言识别或许能够提升用户体验。但是,扫地机器人真的需要那么多的语音交互吗?大多数情况下,用户只需要设置好清洁模式和时间,让它自动运行即可。

因此,方言识别功能,更像是一种为了差异化竞争而推出的无用功。厂商与其花费大量资源开发方言识别功能,不如将精力放在提升清洁能力和避障能力上,这才是消费者真正需要的。

AI洗衣机:省心解放还是技术绑架?

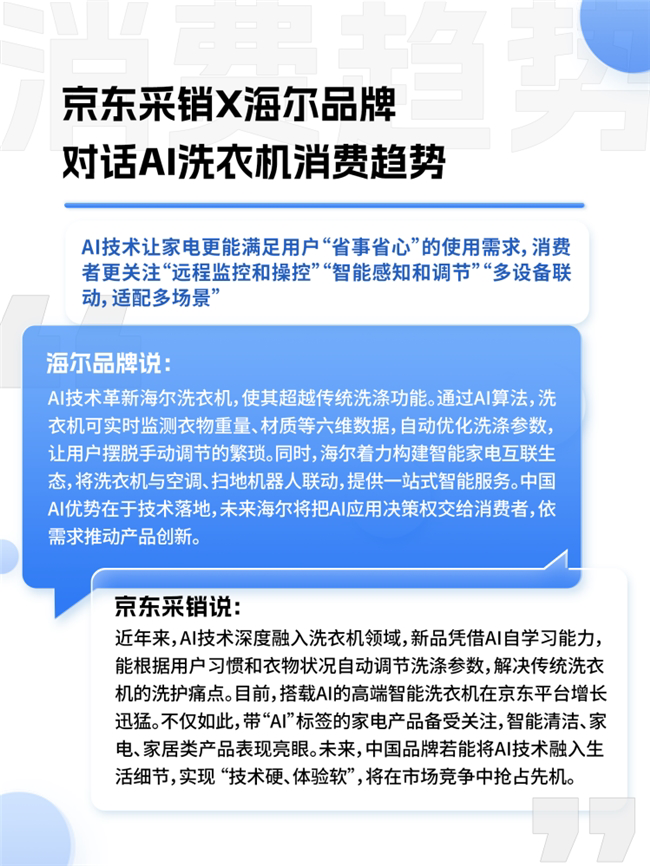

洗衣机,作为现代家庭的必备家电,也加入了AI的战局。厂商们宣称,AI洗衣机能够智能感知衣物重量、材质、脏污程度,自动调整洗涤参数,让用户彻底解放双手。然而,这种“省心化”的升级,真的能带来更好的洗衣体验吗?还是只是厂商利用技术,对用户进行变相的绑架?

海尔的“省心化”:真的是为了用户,还是为了控制用户?

海尔作为家电行业的巨头,在AI洗衣机领域也投入了大量资源。他们声称,现在的AI技术让海尔洗衣机不再只是卖洗衣机,而是帮用户解决整个洗衣过程中的麻烦。比如通过AI算法,持续监测衣物重量、材质、分布、水温等六维数据,调整洗涤参数,这样用户就不用操心怎么调水温、转速了。

然而,这种所谓的“省心化”,真的是为了用户着想吗?还是只是为了控制用户,让他们更加依赖海尔的产品?如果用户完全依赖洗衣机的AI算法,他们就会失去对洗衣过程的控制,无法根据自己的实际需求进行调整。这无异于将自己的洗衣自由拱手让给了机器。

更进一步,如果海尔的AI算法存在缺陷,或者被恶意篡改,用户的衣物很可能会受到损害。这种风险,是用户不得不承担的。

智能感知:真的是智能,还是算法的偏见?

AI洗衣机能够“智能感知”衣物重量、材质、脏污程度,这听起来非常神奇。但实际上,这种“智能感知”是基于算法实现的。而算法是由人编写的,难免会带有人的偏见。

例如,算法可能会将某些材质的衣物误判为需要特殊洗涤,从而导致不必要的磨损;算法可能会对某些类型的污渍不够敏感,导致衣物清洗不干净。这些算法的偏见,最终会影响洗衣效果,损害用户的利益。

更重要的是,算法的训练需要大量的数据。为了训练出更加“智能”的算法,厂商可能会收集用户的洗衣数据,包括衣物类型、洗涤习惯等等。这些数据涉及到用户的隐私,如果被泄露或滥用,将会对用户造成严重的伤害。

全套智能服务:是真正的便利,还是数据收集的阴谋?

海尔还注重将洗衣机和其他智能家电(比如空调、扫地机器人)连起来,让用户在家就能享受全套智能服务。这种“全套智能服务”,听起来非常诱人。但实际上,它也可能是一个数据收集的阴谋。

当用户的家电都连接到同一个智能平台时,厂商就可以收集到用户的大量生活数据,包括洗衣习惯、用电量、室内温度、清洁频率等等。这些数据可以用来分析用户的消费行为,预测用户的需求,甚至可以用来控制用户的行为。

例如,厂商可以根据用户的洗衣习惯,推送洗衣液广告;可以根据用户的用电量,调整电器的运行模式;甚至可以根据用户的室内温度,控制空调的开关。这种对用户生活的全方位监控,让人感到不寒而栗。

因此,用户在享受“全套智能服务”的同时,也要保持警惕,保护自己的隐私,避免被厂商的数据收集所绑架。

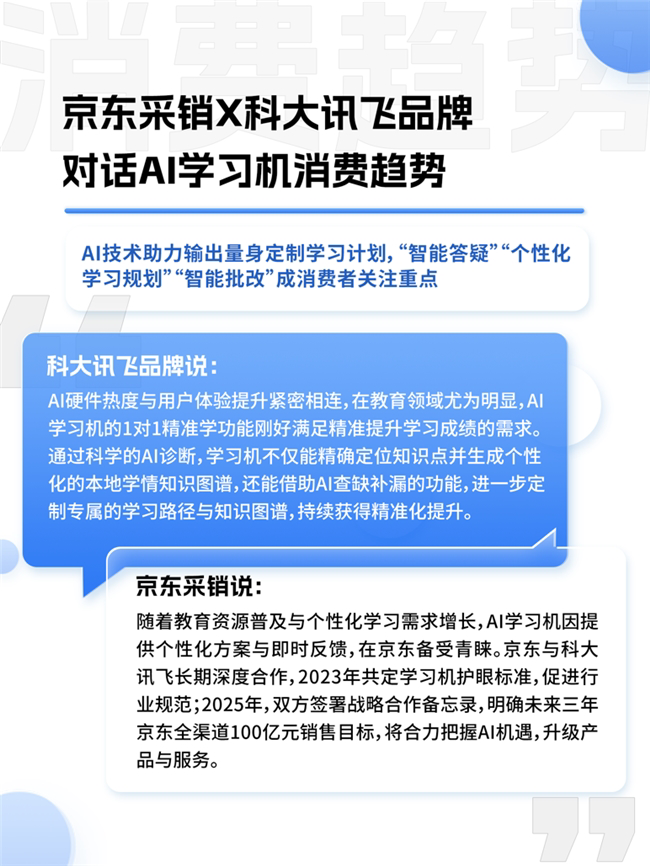

AI学习机:个性化教育还是资本的割韭菜?

AI学习机,号称能够根据学生的学习情况,提供个性化的学习方案,帮助孩子提高学习成绩。在“双减”政策下,家长们对孩子的教育更加焦虑,AI学习机也因此成为了炙手可热的产品。然而,这些所谓的“个性化教育”,真的是为了孩子的未来,还是只是资本为了收割家长焦虑而精心设计的陷阱?

科大讯飞的“精准学”:真的是精准,还是为了制造焦虑?

科大讯飞作为AI学习机市场的领头羊,推出了“AI1对1精准学”功能,声称能够通过AI科学诊断,定位知识点,生成个性化本地学情知识图谱,结合新课标课程资源,助力孩子学、练、考。一位家长甚至表示,孩子使用该产品近一年,成绩显著提升,基本稳定在班级前五。

然而,这种所谓的“精准学”,真的有那么神奇吗?AI学习机真的能够完全了解孩子的学习情况,并提供真正有效的学习方案吗?还是只是通过一些简单的测试题,将孩子划分到不同的等级,然后推送一些千篇一律的学习资料?

更重要的是,这种“精准学”往往会给孩子带来更大的压力。孩子需要不断地做题,不断地接受测试,才能让AI学习机了解自己的学习情况。这种高强度的学习,是否会适得其反,让孩子失去学习的兴趣?

个性化定制:真的是为了孩子,还是为了迎合家长?

AI学习机的一大卖点是“个性化定制”,声称能够根据孩子的学习情况,量身定制学习计划,帮助孩子更好地掌握知识。然而,这种“个性化定制”,真的是为了孩子着想吗?还是只是为了迎合家长的需求,让他们觉得自己的孩子与众不同?

很多AI学习机的“个性化定制”功能,实际上只是在一些预设好的学习方案中进行选择。孩子并没有真正的自主权,无法根据自己的兴趣和特长进行学习。这种“个性化定制”,与其说是为了孩子,不如说是为了满足家长的虚荣心。

更进一步,如果AI学习机的“个性化定制”方案存在偏差,可能会误导孩子的学习方向,让孩子错失发展的机会。这种风险,是家长不得不考虑的。

护眼标准的真相:真的是为了保护视力,还是为了营销噱头?

科大讯飞联合京东制定学习机护眼团体标准,这听起来似乎是为了保护孩子的视力。但实际上,这种护眼标准很可能只是一个营销噱头。

目前,并没有权威机构对学习机的护眼效果进行认证。所谓的“护眼标准”,很可能只是厂商自己制定的一些指标,并没有科学依据。家长如果轻信了这些“护眼标准”,可能会放松对孩子视力的保护,导致孩子近视。

更重要的是,保护视力不仅仅是学习机的问题,更需要家长和孩子共同努力,养成良好的用眼习惯。如果孩子长时间使用学习机,即使是符合“护眼标准”的产品,也可能会对视力造成损害。

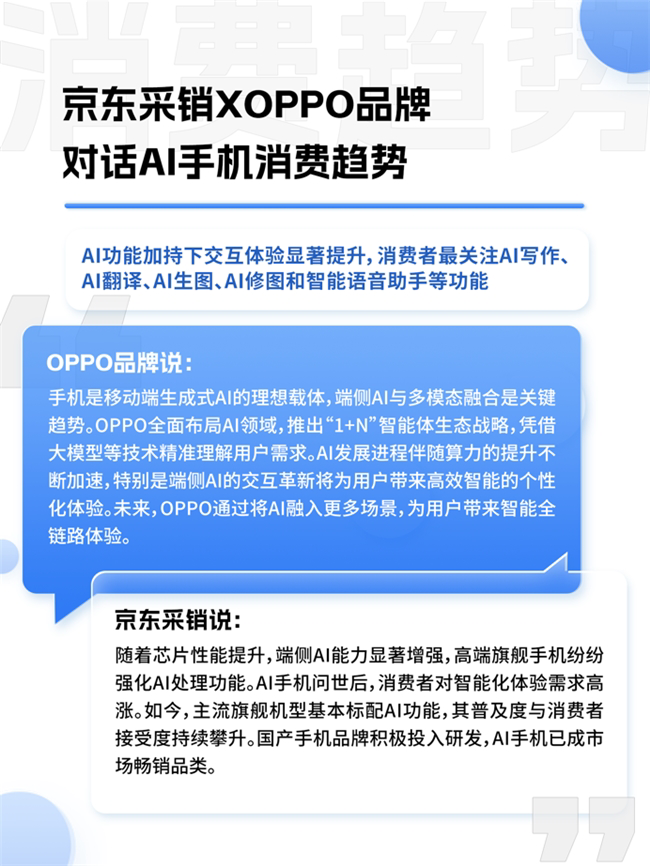

AI手机:交互升级还是隐私泄露?

AI手机,厂商们宣称它能理解你的心思,预测你的需求,甚至帮你处理各种繁琐的任务。AI加持的手机,仿佛成了你的贴心助手。但在这看似美好的“交互升级”背后,隐藏的却是巨大的隐私泄露风险。我们真的准备好为了所谓的便利,交出自己的数字生活吗?

OPPO的“1+N”战略:真的是为了用户,还是为了垄断?

OPPO作为国内头部手机品牌,提出了“1+N”智能体生态战略,试图整合大模型、知识图谱等技术,精准理解用户需求并快速响应。这种战略听起来很宏伟,但仔细分析,却让人感到一丝不安。“整合大模型、知识图谱”,意味着OPPO需要收集用户的大量数据,才能构建起完善的智能体生态。用户在使用OPPO手机的同时,也成为了OPPO数据帝国的贡献者。

更重要的是,这种“1+N”战略,很容易形成垄断。当OPPO掌握了足够多的用户数据,它就可以利用这些数据来优化自己的产品和服务,从而吸引更多的用户。最终,OPPO可能会成为手机市场的霸主,扼杀其他品牌的创新空间。

端侧AI的风险:真的是安全,还是更容易被攻击?

厂商们大力宣传端侧AI的安全性,声称数据存储在本地,不会上传到云端,从而保护用户隐私。但实际上,端侧AI也存在着巨大的安全风险。

端侧AI依赖于手机的芯片处理能力。如果手机芯片存在漏洞,或者被恶意软件攻击,用户的隐私数据仍然会被窃取。更何况,端侧AI的算法也可能存在缺陷,导致误判或者错误操作,从而泄露用户隐私。

与云端AI相比,端侧AI的更新和维护更加困难。如果发现安全漏洞,厂商需要推送系统更新,让用户手动安装。但很多用户并不习惯及时更新系统,这就会给黑客留下可乘之机。

智能语音助手:真的是助手,还是窃听器?

智能语音助手是AI手机的一大特色功能。用户可以通过语音指令,控制手机的各种功能,例如拨打电话、发送短信、播放音乐等等。然而,智能语音助手也可能成为窃听用户隐私的工具。

为了能够随时响应用户的语音指令,智能语音助手需要 постоянно监听周围的声音。这意味着用户的对话、聊天,甚至是一些私密的谈话,都有可能被智能语音助手记录下来。

虽然厂商声称,这些录音数据会被加密存储,不会被泄露。但谁能保证这些数据不会被滥用?谁能保证厂商不会将这些数据出售给第三方?用户在使用智能语音助手的同时,也面临着巨大的隐私风险。

因此,在享受AI手机带来的便利的同时,我们也要保持警惕,保护自己的隐私,避免被技术所绑架。

还没有评论,来说两句吧...